Shiwasu

[décembre : le mois où même les professeurs doivent courir]

Si on me demandait de citer un point positif depuis l’éclatement de la bulle économique, je dirais qu’il est devenu plus facile de trouver un taxi. Quand on n’a pas idée des difficultés rencontrées par une femme qui, dans le cadre de son travail, doit héler un taxi tard le soir on n’apprécie sans doute pas à quel point cela relève de la providence.

Dehors, il faisait déjà un froid pénétrant. En pleine nuit, quand les rues sont vides, le froid attaque par en bas : on dirait qu’il vous agrippe les pieds puis monte en vous. La tête rentrée dans les épaules, j’ai rajusté devant ma poitrine les pans de mon manteau préféré, en cachemire noir léger, comme si je me serrais moi-même dans mes bras.

Tomo, sois attentive au choix de ton sac, tes chaussures et ton manteau, et aussi à ta montre, m’avait un jour recommandé mon chef, juste après mon embauche, dans la voiture qui nous emmenait vers mon premier dîner avec des clients. Les vêtements, il suffit qu’ils soient propres et adaptés au travail, m’avait-il dit, mais pour la toute jeune femme que j’étais à l’époque, plutôt que les chaussures, le sac et le manteau rapidement enlevés et rangés, les tailleurs et autres accessoires plus visibles éveillaient davantage mon intérêt.

Cet homme était comme un père, pour moi qui n’avais pas connu le mien.

« Tu sais pourquoi ? » avait-il demandé. « Parce que les chaussures demandent un soin quotidien, et que la montre est le seul signe d’originalité que même un employé de bureau peut s’autoriser ? » avais-je répondu à la légère, reprenant à mon compte ce qui aurait pu se lire dans un magazine quelconque, simplement pour cacher mon ignorance. Avec un petit air satisfait, mais un regard bienveillant, mon chef m’avait reprise : « Voilà pourquoi tu n’es pas encore une commerciale aguerrie. » Un manteau, des chaussures et un sac, on les confie à des personnes qui peuvent les toucher et les regarder à loisir, donc il faut choisir de la qualité, pour éviter de les embarrasser et ne pas donner prise à un jugement critique. Pareil pour la montre : quand quelqu’un demande l’heure, on la lui met nécessairement sous les yeux, alors elle doit être aussi décente que possible, ceux qui portent une montre (même luxueuse) au cadran illisible ne vont pas loin dans la vie, ne l’oublie pas, avait-il conclu en souriant.

Il m’avait convaincue et, depuis, mes manteaux, je les choisis agréables au toucher et légers par égard pour la personne qui m’en débarrasse, j’achète des chaussures et des sacs un peu chers, et, même si je tombe de sommeil, épuisée, je mets un point d’honneur à les entretenir dès mon retour chez moi. Ma montre actuelle est facile à lire y compris pour les personnes presbytes, avec ses chiffres arabes noirs sur fond blanc. Chaque fois que mes doigts rencontrent la texture du tissu en cachemire doux et tiède comme le dos d’un chat noir de mon manteau, je repense à cette discussion. Et ce souvenir empreint de nostalgie me réconforte. Cet homme estimé et brillant, en qui son équipe voyait un futur dirigeant, n’était plus là. Après plusieurs nuits blanches, il avait emmené ses collaborateurs boire un verre pour la première fois depuis longtemps pour s’excuser de les avoir trop fait travailler et, le lendemain matin, il était mort, foudroyé par un AVC. « Les meilleurs partent les premiers » m’étais-je murmuré à moi-même en me demandant s’il fallait vraiment devenir quelqu’un de bien ; j’y réfléchissais souvent même si le fait est, et je le sais pertinemment, que le choix ne nous appartient pas.

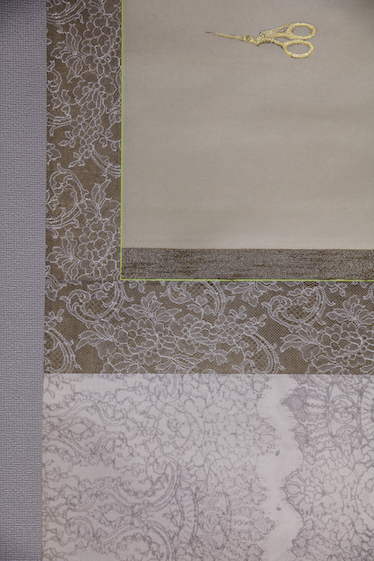

3D / mixed media, 2011

Après avoir inhalé une bonne dose de récriminations émanant d’un nouveau chef cafardeux, au cours d’un simulacre de débriefing qui ne m’a apporté aucune réponse ni solution, je contemple avec mélancolie la fumée blanche de mes soupirs exhalés dans l’air froid du dehors. J’imagine tous ces poisons ingurgités en train de s’échapper de mon corps. J’emplis à fond mes poumons de cet air hivernal sec et froid.

Tard dans la nuit, alors que je monte dans un taxi devant le bureau, un ivrogne titubant passe devant la voiture. Agacé, le chauffeur soupire qu’à la fin de l’année on croise de plus en plus de types de ce genre, quelle plaie, et il quête mon approbation dans le rétroviseur intérieur. Oui, c’est vrai, dis-je sans entrain, et le chauffeur, que le problème dérange apparemment depuis longtemps, développe avec vigueur : si un de ces ivrognes vomit dans son véhicule, sa journée est fichue. Sa voix s’estompe, faisant place aux critiques du jour d’un de nos meilleurs clients, amplifiées et reprises à son compte par le chef sur les nerfs, qui défilent et s’évanouissent tour à tour dans mon esprit. Comme un sédatif, les mots, dans une sorte d’incantation hypnotique, me rappellent à quoi et à qui j’ai renoncé pour gagner ma vie. Peut-être pour échapper à cette idée, mes oreilles détectent un changement d’inflexion dans la voix du bonhomme. Pardon ? Je le fais répéter et, avec une note de fierté aux antipodes du ton mielleux de ses jérémiades d’il y a quelques minutes, il reprend, vous savez, Madame, il y a bien longtemps de cela, j’ai conduit une vraie beauté comme vous, d’ailleurs je crois bien que c’était en fin d’année aussi, bref, elle était beaucoup plus jeune que vous, mais bon. Pour qualifier de vraie beauté une femme à la trentaine finissante et à la mine tirée, dont, à cette heure, le mascara a sûrement coulé sous ses yeux à cause de sa peau grasse, et qui s’en moque bien, fallait-il que les taxis souffrent de la crise ! L’économie ne redémarrerait-elle donc jamais ? – question qui ramène à mon esprit la réunion déprimante d’aujourd’hui, si bien que le chauffeur, devant mon air peu convaincu, s’imagine que je suis fâchée de son « beaucoup plus jeune que vous », non, non, ce n’est pas ce que je voulais dire, ce que j’entends par là, enfin moi ce que je préfère, hein, c’est les femmes comme vous, Mademoiselle, c’est bien plus agréable, il fait preuve à sa façon de sollicitude à mon égard, empressé comme une vieille épouse, non, vraiment, contrairement à vous, elle faisait jeune employée encore inexpérimentée et on voyait bien qu’elle n’avait pas l’habitude des dîners avec les clients mais qu’on l’avait fait boire quand même. Moi aussi, j’ai une fille, vous savez, et normalement, je ne prends pas de clients ivres, mais là, j’étais inquiet. C’est vrai quoi, en pleine nuit, une fille toute seule, pâle comme un linge, son sac serré contre elle, vous vous rendez compte ! Je ne pouvais pas la laisser comme ça, alors je l’ai fait monter. Et puis, comme de bien entendu, elle a commencé à avoir mal au cœur. Je me suis dit que je n’aurais pas dû me laisser attendrir, que je n’étais vraiment pas fait pour ce métier, et puis elle m’a demandé de m’arrêter, elle voulait descendre. Là, c’est déjà trop tard. Quand un client dit ça, cent fois sur cent, c’est qu’il ne peut plus tenir et la secousse à l’arrêt le fait vomir. Donc, je fais en sorte de m’arrêter le plus doucement mais aussi le plus rapidement possible. Avec fierté, il me coule un regard dans le rétroviseur central. Bien entendu, la petite n’en pouvait plus, mais alors là, chapeau !, elle a ramené le col de son chemisier sur le devant, comme ça – le chauffeur saisit le col de sa propre chemise et le tire vers lui. Et puis elle a vomi dedans ; cette gamine, elle était dans un club sportif à l’école, c’est sûr. Des ivrognes, j’en ai vu un paquet, mais elle, elle évoluait dans une autre ligue, j’ai pensé, cette petite, elle fera du chemin. Elle est sans doute quelqu’un, maintenant. Depuis, je me dis que l’avenir du Japon, c’est peut-être bien sur les épaules des femmes qu’il repose… En parlant de femmes fortes, si vous saviez, la mienne est une terreur. Vraiment, devenir mère, ça vous aguerrit une femme, tenez, l’autre jour… – nous étions arrivés devant chez moi, j’ai donc payé et je suis descendue.

Jusqu’à ce que disparaissent, engloutis par l’obscurité, les feux arrière du véhicule, avec leurs reflets sirupeux de bonbon suçoté, j’ai accompagné la voiture du regard en m’interrogeant : est-ce que le chauffeur aurait pu me reconnaître et essayer de me faire avouer ? Je ne l’avais pourtant rencontré qu’une seule fois et, à l’époque, j’habitais chez ma mère, dans un tout autre quartier, et puis, avec les marques laissées par une petite dizaine d’années, cela me paraissait parfaitement impossible. Une envie de rire a peu à peu jailli en moi.

Aujourd’hui, j’avais eu l’occasion de retrouver deux personnes loin de mes pensées mais chères à mon cœur. La journée se finissait mieux que je ne l’aurais imaginé.

Minazuki

[juin : le mois des pluies propices aux rizières]

Ma grand-mère dit qu’il ne faut pas faire de permanente quand on a ses règles. Ma mère, qu’il ne faut pas prendre de bain. Ma sœur aînée, qu’il ne faut pas faire l’amour.

Autrefois, pendant la menstruation, les femmes étaient considérées comme impures et elles restaient enfermées dans leur chambre, tu sais ! – même mon père s’y met. Aucune de ces réflexions ne semble fondée, mais puisque j’ai envie de me baigner même quand j’ai mes règles, par acquit de conscience, j’utilise des sels de bain qui éloigneront les microbes, me semble-t-il, et conjureront la souillure par la même occasion. Quand mes règles arrivent, comme je me sens vaguement déprimée depuis quelque temps, j’utilise souvent des sels de bain au romarin, cette herbe aromatique qu’on trouve sur la viande et la focaccia en cuisine italienne. Le romarin détend les muscles, resserre les pores de la peau, donne du tonus psychologique et régule le cycle menstruel, d’après ma sœur cadette. À vrai dire, ce sont ses sels de bain que j’utilise en cachette, mais je me suis fait pincer quand mon père, après m’avoir croisée dans le couloir quand je sortais de la salle d’eau, a demandé « On mange italien, ce soir ? » à ma mère et ma sœur en train de mélanger énergiquement le riz du chirashi-zushi [plat de riz vinaigré agrémenté d’ingrédients variés] dans la cuisine ; alors, ma sœur, folle de rage, m’a obligée (moi, Hana) à lui racheter ses sels. (Soit dit en passant, ma mère n’a évidemment pas défendu cette deuxième fille qui se prélassait dans la baignoire au lieu de l’aider…) Quand les sels de bain au romarin commencent à fondre dans l’eau chaude, j’ai l’étrange sentiment d’être moi-même l’ingrédient d’une soupe italienne, mais c’est vrai que je ne me sens pas déprimée.

Je crois qu’il existe de nombreux mythes liés aux règles auxquels croient les femmes, et d’autres qui leur servent d’excuse envers les hommes. Ma sœur aînée, qui dit souvent à son petit ami au téléphone : « Aujourd’hui, j’ai mes règles, tu comprends », et va au cinéma ou faire des courses toute seule, me semble être un excellent exemple. Ce que raconte mon père – autrefois, pendant la menstruation, les femmes étaient considérées comme impures et elles restaient enfermées dans leur chambre, tu sais ! –, je dirais que c’est la version ancienne de ce phénomène. Celles qui à l’époque travaillaient aux champs ou dans un commerce et, dans les familles de samouraïs et de l’aristocratie, assuraient le service au lit pour remplir leur rôle de machine à enfanter, pendant leurs règles (qui enlaidissent, donnent mauvais caractère et sentent mauvais), on les écartait afin d’éviter les malheurs car elles étaient souillées, voilà peut-être ce qu’on enseignait aux hommes, mais être dispensées de travail et soustraites au regard d’autrui pour cause d’impureté, n’était-ce pas en réalité un plaisir secret ? Durant quelques jours, n’était-ce pas exister non pour quelqu’un, mais pour soi ? Désolée pour celles dont les règles sont vraiment douloureuses, à se tordre et en vomir, mais ce n’est pas le cas de toutes les femmes. En général, on fait simplement des crises de boulimie ou d’anorexie, on a le palais moins fin, on a sommeil ou la tête lourde, on est déprimée ou irritable. Dans ces cas-là, on a beau travailler, difficile de se concentrer, alors on aimerait vraiment pouvoir s’en dispenser. De nos jours encore, les femmes japonaises, qui assurent les travaux ménagers et l’éducation des enfants, paient des impôts et les frais d’éducation de leur progéniture, constituent une précieuse main-d’œuvre pour les familles et pour l’État. Vraiment, j’aimerais bien qu’on nous isole une petite semaine par mois pour cause d’impureté. D’ailleurs, je ne crois pas être la seule à penser ainsi.

mixed media / hanging scroll, 2019

Dans la salle de bain gît ma serviette hygiénique, collée aux sous-vêtements que je viens d’enlever. Elle m’apparaît comme un test de Rorschach. J’y vois un papillon, un palmier, un insecte, une orchidée ou un Pierrot, parfois même un sexe féminin. Quand je crois y voir un sexe de femme, je me dis que c’est peut-être une sorte de gyotaku, ces empreintes de poisson à l’encre de Chine, alors je fais tout mon possible pour écarter cette vision. Accessoirement, aujourd’hui, il me semble y discerner un poussin sans tête.

C’est peut-être parce que comparées aux hommes, les femmes sont impures qu’elles aiment davantage prendre des bains. À ce propos, on dit que Napoléon en campagne aurait écrit à sa femme Joséphine : « Je rentre, ne prends pas de bain. » Il était extraordinaire, cet homme qui a mis l’Europe à ses pieds : face à quelqu’un de sa trempe, les mensonges féminins restaient certainement sans effet.

Miyama Kei, Oyasumi nasai. Yoi yume wo., 2011

Traduction Myriam Dartois-Ako